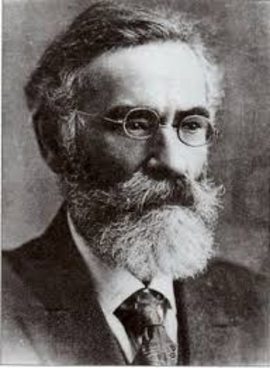

Штернберг Лев Яковлевич (1861–1927) – этнограф, историк религии.

После недолгого обучения в иешиве, поступил в Житомирскую классическую гимназию, которую окончил в 1881 г. и прошел по конкурсу на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Член «Народной воли». В 1882 г. за участие в студенческих волнениях выслан в Житомир. В 1883 г. поступил на юридический факультет Новороссийского университета (Одесса).

В 1883 г. был одним из организаторов нелегального съезда «Народной воли» в Екатеринославе, арестован и в 1886 г. после трехлетнего одиночного заключения в одесской центральной тюрьме сослан на Сахалин. В ссылке (1889-1897) занялся изучением быта и верований гиляков (нивхов), язык которых исследовал и описал. Свои наблюдения фиксировал в статьях, которые выходили в изданиях «Владивосток» и «Русские ведомости» (1892), «Этнографическое обозрение» (1893, 1894). В 1891–1892 гг. провел перепись гиляков, орочей и айнов. Основал на острове Сахалин Краеведческий музей. В 1895 г. Краеведческое общество изучения Амурского края и Хабаровское отделение Географического общества добились перевода Штернберга с острова в Приамурье для изучения амурских гиляков и других народов. За два года (1895–1896) он провел три экспедиции.

В 1897 г. Императорская Санкт-Петербургская Академия наук подала ходатайство о досрочном возвращении Л.Я. Штернберга из ссылки. В 1897 г. он вернулся в Житомир. В 1901 г. был приглашен В. В. Радловым для работы в качестве волонтера в Музей антропологии и этнографии (несмотря на то, что не имел постоянного права жительства в столице как еврей). В 1902 г. получил диплом об окончании юридического факультета Петербургского университета и был зачислен в штат МАЭ.

1900–1902 гг. вместе с В. Г. Богоразом и В. И. Иохельсоном участвовал в Северо-Тихоокеанской (Джезуповской) экспедиции, организованной Американским музеем естественной истории под руководством Ф. Боаса. В 1910 г. он совершил экспедицию на Амур,

В 1914 г. начал читать в МАЭ курсы лекций по этнографии. В 1915 г. принял участие в организации в Петрограде Высших географических курсов (в 1918-1925 гг. – Географический институт, с 1925 г. – географический факультет ЛГУ). В 1918 г.‒ профессор, декан этнографического факультета Географического института; сохранил этот пост в 1925 г., когда институт вошел в состав Ленинградского университета на правах факультета.

В 1917 г. — председатель Сибирской Подкомиссии по составлению этнографической карты России при Географическом обществе, а с 1920 — председатель Сибирского отдела Комиссии по изучению племенного состава населения СССР (с 1920). Один из основателей Институт народов Севера ЦИК СССР. Был создателем новой экспозиции МАЭ в послереволюционные годы.

Был председателем Еврейского историко-этнографического общества, при котором, по его инициативе и при его активном участии, был организован Еврейский музей

Арестован в феврале 1921 г. в период Кронштадтского мятежа, освобожден по ходатайству Максима Горького.

Член-корреспондент АН СССР по отделу палеоазиатских народов (1924).

Скончался в 1927 году. Похоронен на Еврейском Преображенском кладбище в Санкт-Петербурге.

Внёс значительный вклад в исследование первобытной религии и ее форм, в изучение этнографии нивхов, сахалинских и амурских айнов, ряда тунгусо-маньчжурских народностей. Написал целый ряд важных работ по теоретическим основаниям науки о религии, в том числе статью «Сравнительное изучение религий»(1900).Основные труды о религии были собраны в сборник «Первобытная религия в свете этнографии» (Л., 1936), подготовленный к печати после его смерти.