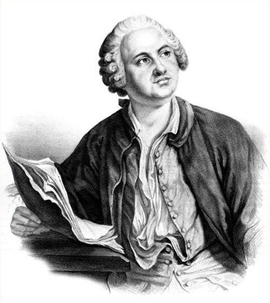

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) – российский ученый-естествоиспытатель, энциклопедист, физик, химик, астроном, специалист в области горного дела, поэт.

В 1730 году отправился в Москву из родной деревни Денисовка (ныне село Ломоносово) с целью получить образование. В 1731 году зачислен учеником в Славяно-греко-латинскую академию в Москве. В 1734-1735 годах обучается в Киево-Могилянской академии, где слушает лекции Иеоронима Миткевича по философии. В 1736 году зачислен студентом в Академический университет в Петербурге, 4 октября того же года отправлен в Германию, в Марбург, для обучения металлургии. До 1739 года обучается в Марбургском университете, где посещает курсы Х. Вольфа по механике и Ю. Г. Дуйзинга по теоретической химии. В 1742 году определен адъюнктом физического класса Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге, а в 1745 стал профессором химии Академии. В 1746 году первым в России читает публичные лекции по физике на русском языке. В 1755 году учрежден Московский университет, первоначальный проект которого разработал Ломоносов. В 1758 году становится руководителем Исторического собрания, Географического департамента, Академического университета и Академической гимназии. В 1760 году Шведская королевская академия наук избирает Ломоносова своим почетным членом, а в 1764 году того же звания его удостоила Академия наук Болонского института.

М.В. Ломоносов включил материалы о славянской мифологии в свой труд «Древняя Российская история», в главу четвертую первой части «О нравах, поведении и о вере славенских» и в главу седьмую второй части «О княжении Владимирове прежде крещения». Ломоносов упоминал богов, которых «именует» Нестор, то есть летопись: Перун, Хорс, Дажбог, Стрибог, Симаргл, Мокошь и Волос. Кроме того, он перечислял еще некоторых богов, которые, по его мнению, существовали у древних славян: «Похвизд, Похвист или Вихрь – бог ветра, дождя и ведра, Еол российский; Лада (Венера), Дида и Лель (Купидоны)… Купалу, богу плодов земных, соответствующему Цересе и Помоне, праздновали перед началом покоса и жатвы…». Ломоносов исходил из концепции признания глубокой древности русской культуры, сопоставлял славянскую мифологию с античной, считал важным найти между ними сходства, вводя тем самым русский народ в круг наследников античной традиции, подчеркивая этим историческую общность с другими европейскими народами. Он писал: «Древнее многобожие в России, сходствующее с греческим и римским, подтверждается еще сверх письменных известий другими примечаниями. Что значат известные в сказках полканы, из человека и коня сложенные, как не греческих центавров? Не соответствует ли царь морской Нептуну, а чуды его тритонам? А Чур – поставленному на меже между пашнями Термину?»